「おはようさん!」 「おはよ!」

朝の挨拶がにぎやかに飛び交う。

送迎車に乗ってきたお年寄りたちが、ゆっくりと車から降りてくる。スタッフが先回りをし、手を取り、大きな声をかける。

車椅子の人、歩行器の人、杖の人、ゆっくり自力で歩ける人。いろいろなお年寄りがいる。

玄関前で一礼し、「お世話になります」と小声で挨拶をしてから建物に入った。「これは習慣や。おじいさんの代からずっとこうしてやあたでな。私らのところは何でも丁寧にさあるんで・・」ふくらの朝はこうした優しさから始まる。

玄関前で一礼し、「お世話になります」と小声で挨拶をしてから建物に入った。「これは習慣や。おじいさんの代からずっとこうしてやあたでな。私らのところは何でも丁寧にさあるんで・・」ふくらの朝はこうした優しさから始まる。

腰が直角に曲がったおばあさんは、農家の勲章だろう。優しそうな表情でみんなに会釈した。

『ふくら』の玄関に入る一歩手前で、一礼をするお年寄りが何人かいた。

「お世話になります」と、周りに聞こえなさそうなか細い声が僕には聞こえた。

朝9時15分。『ふくら』の一日が、こうして始まった。

デイサービスで作った旧浅井町の巨大なスゴロク。みんなが暮らしていた『町』を、思い出とともに行ったり来たり繰り返す。その時間の中から、昔の話しがどんどん湧き出ていた。

デイサービスで作った旧浅井町の巨大なスゴロク。みんなが暮らしていた『町』を、思い出とともに行ったり来たり繰り返す。その時間の中から、昔の話しがどんどん湧き出ていた。

玄関脇の大きな部屋は、いま来たお年寄りたちのデイルーム。お話しをしたり、レクリエーション、昼食、お茶などをすすりながら、夕方までの時間を一緒に過ごす。

そのデイルームから続く扉には、簡易的な施錠がしてある。ふと散歩に出掛けてしまう人や、誰かについていってしまう人などを危険から防ぐためのものだが、その一つは安心感につながるのだと思う。

扉の先は長い廊下が続く。

椅子に座っている人や、歩いている人など、時間の過ごし方は様々のようだ。

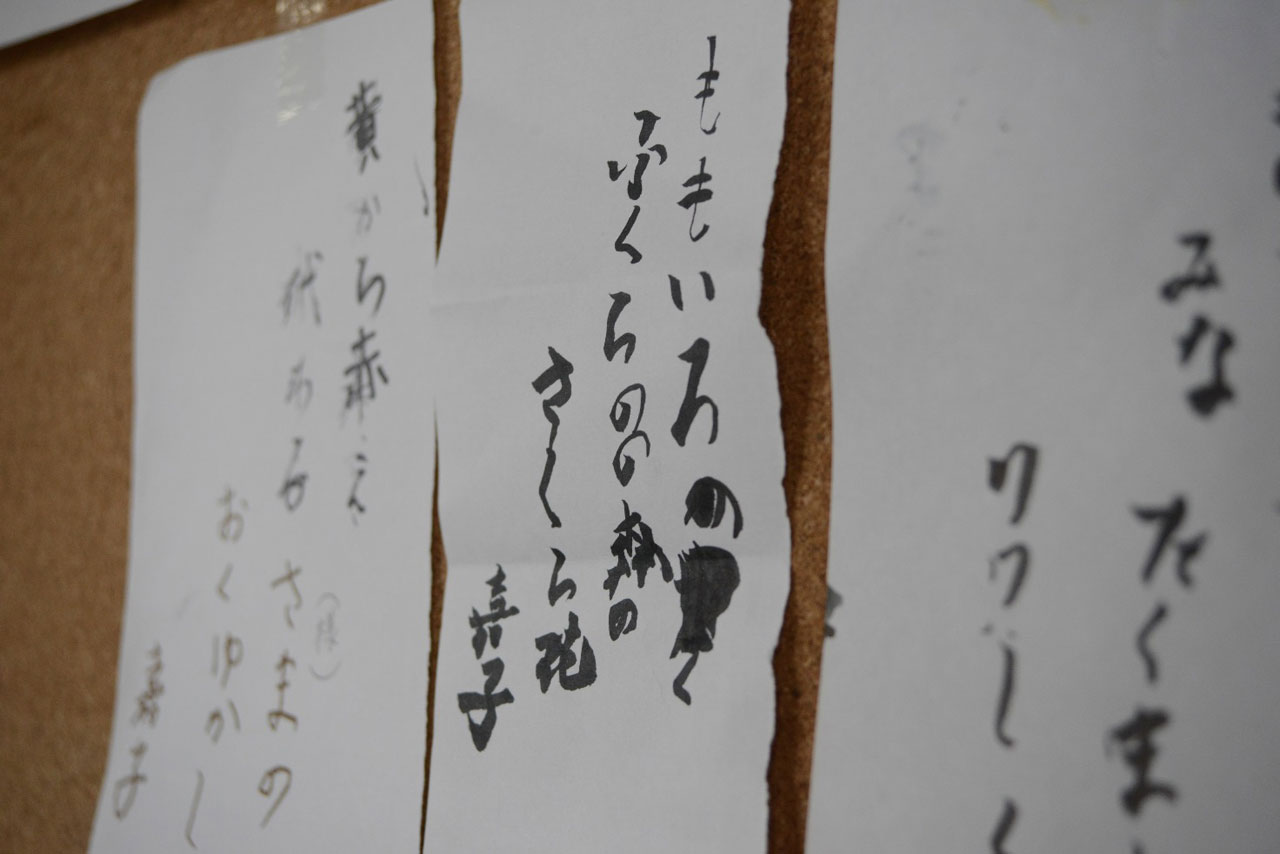

廊下には、季節の飾りやお知らせがいっぱい貼ってあって賑やかだ。生活感が満載だ。

廊下を進むと、早速、お年寄りたちが、にこやかな顔で迎えてくれた。

「兄さん、どこからきたんや。カメラを持っておるようだが、私も昔は長浜市内のカメラ屋さんで現像と焼き付けをしておったんや」と、僕に声をかけてくれた。

「先輩ですね」と答えると、「私はあくまでも現像屋さん、撮る方はさっぱりや!」と答えてくれた。

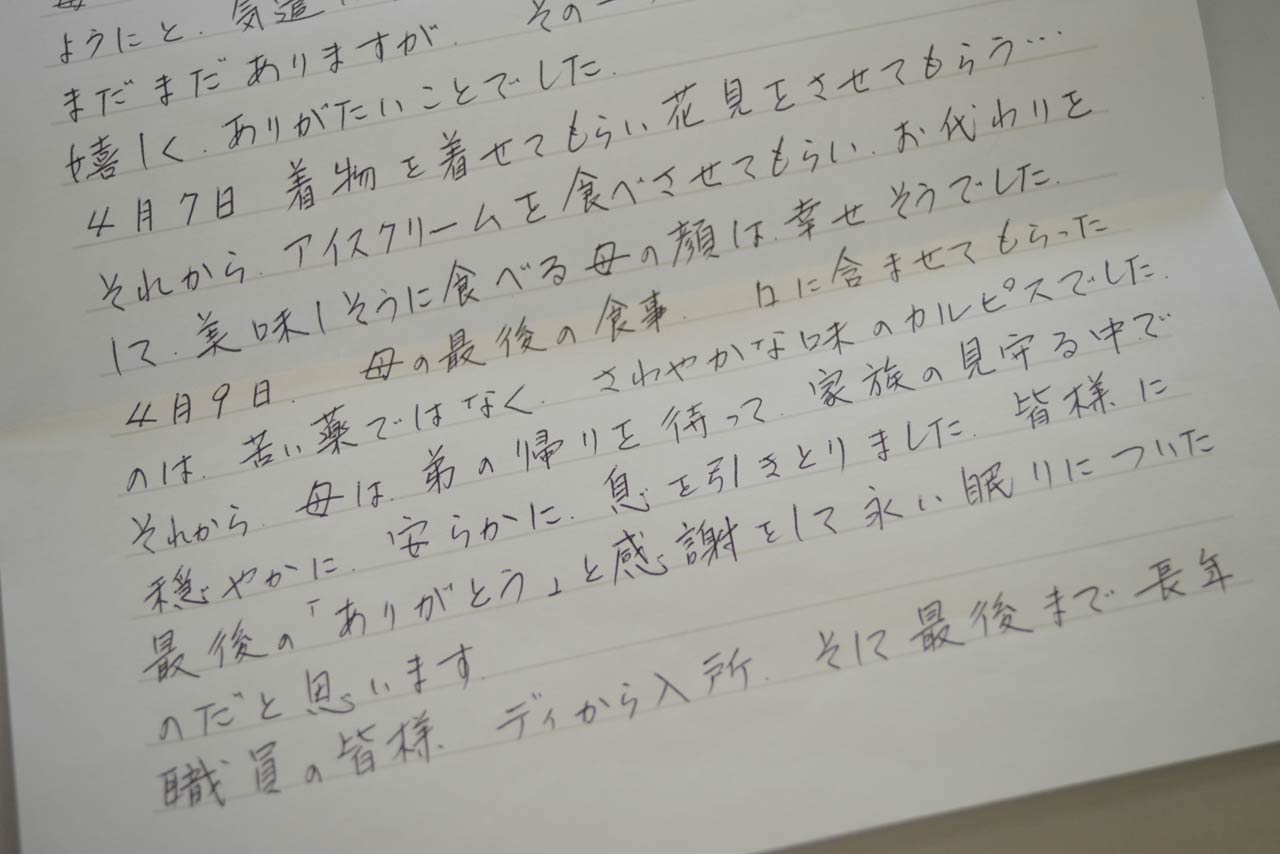

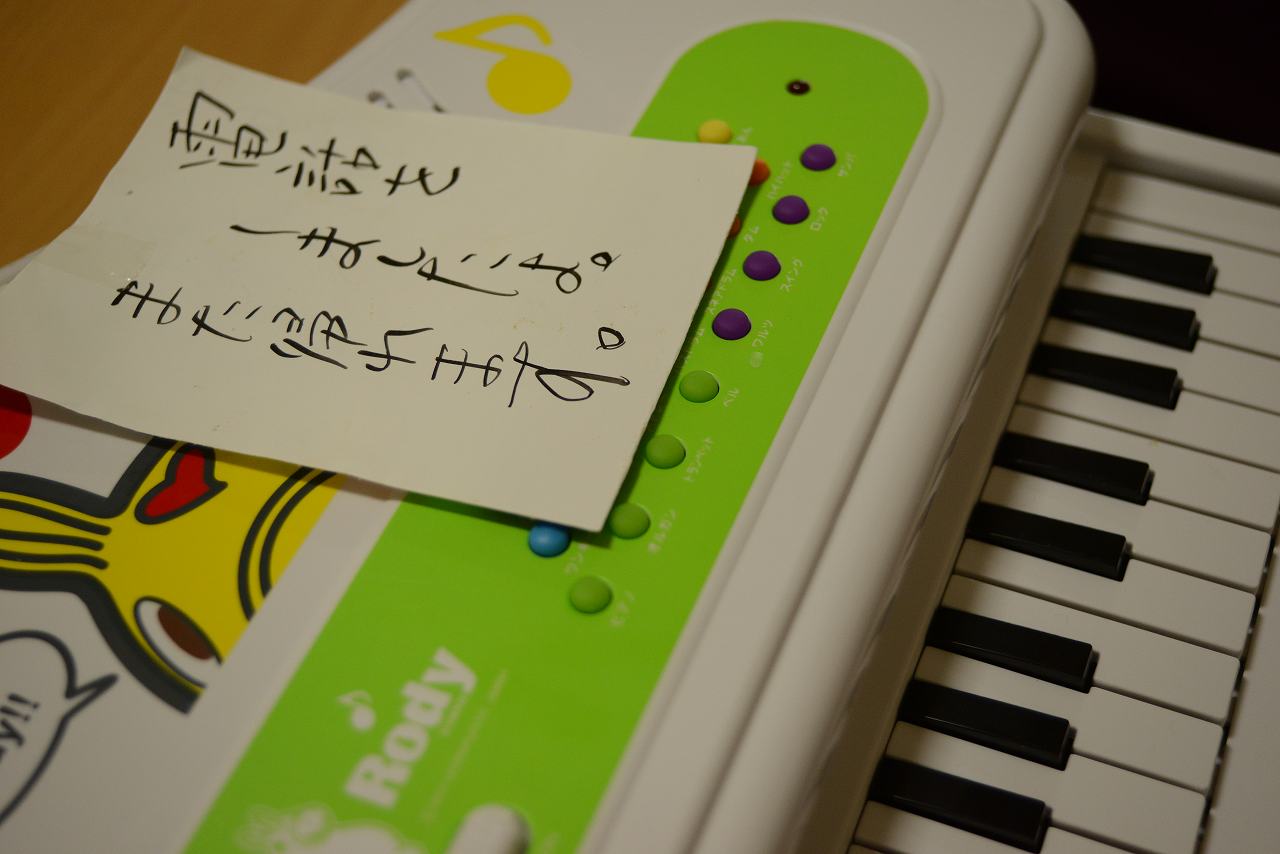

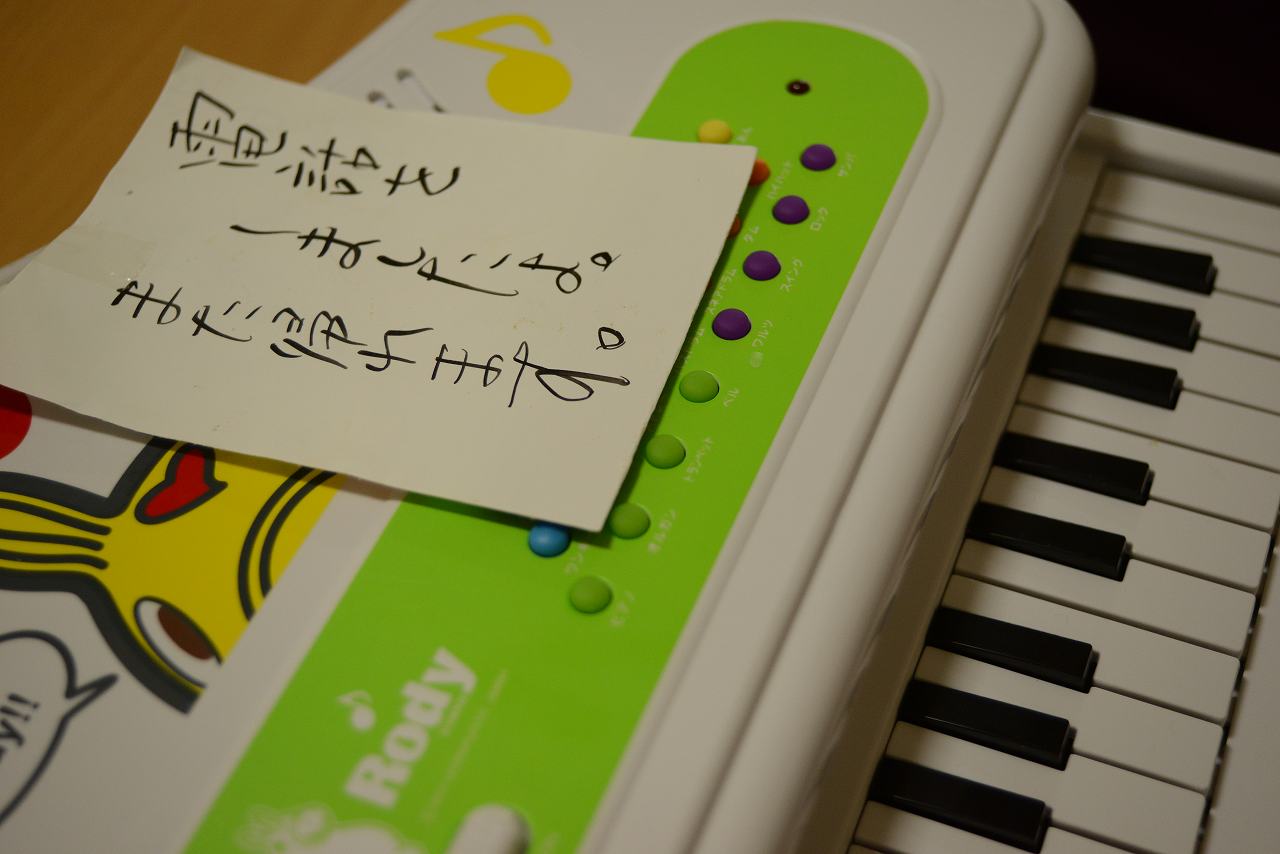

目の前に置かれた小さなピアノ。それをじっと見つめ、通りがかる僕に「家に帰りたい」と言った。記憶が消えていくことがあっても、人の本能は生き続けている。「(家族に)電話しましたよ」優しいスタッフの一言を期待しながら、今日も廊下の隅で『待つ』という役目を続けていた。

目の前に置かれた小さなピアノ。それをじっと見つめ、通りがかる僕に「家に帰りたい」と言った。記憶が消えていくことがあっても、人の本能は生き続けている。「(家族に)電話しましたよ」優しいスタッフの一言を期待しながら、今日も廊下の隅で『待つ』という役目を続けていた。

自宅から通うデイケアとは違い、このフロアーでは多くのお年寄りが暮らしを共にしている。

そして先ほど声をかけてくれた写真屋さんのおばあさんもそうだが、ほとんどが認知症だということだ。

しかし会話をしていると、仕事の話しや冗談や恋愛話など、話題の引き出しをたくさん持っていて、次から次へと聞きたくなるほど面白いものだった。

しかし家族は、同じ話を何度も聞かされ、新鮮さはとっくに失われているのだろう。

だからこそ、家族の役割、施設の役割がそれぞれにあって、互いを尊重し合う関係性が重要なのだと感じた。

介護現場ではあるが、僕はおじいちゃん、おばあちゃんがいる心地のよさを感じていた。これはお年寄りの持っている空気感なのだろうか。

廊下や各部屋の壁には掲示物がいっぱい貼ってある。居室の壁は、若かりし日の姿、家族の写真、大好きな氷川きよしのポスターで賑やかだ。「氷川きよしはええおとこや。歳はとっても私はおんな。ハハハ…」身体は動かなくなっても、意識は衰えないものだと、大先輩の女性に教わった。

廊下や各部屋の壁には掲示物がいっぱい貼ってある。居室の壁は、若かりし日の姿、家族の写真、大好きな氷川きよしのポスターで賑やかだ。「氷川きよしはええおとこや。歳はとっても私はおんな。ハハハ…」身体は動かなくなっても、意識は衰えないものだと、大先輩の女性に教わった。

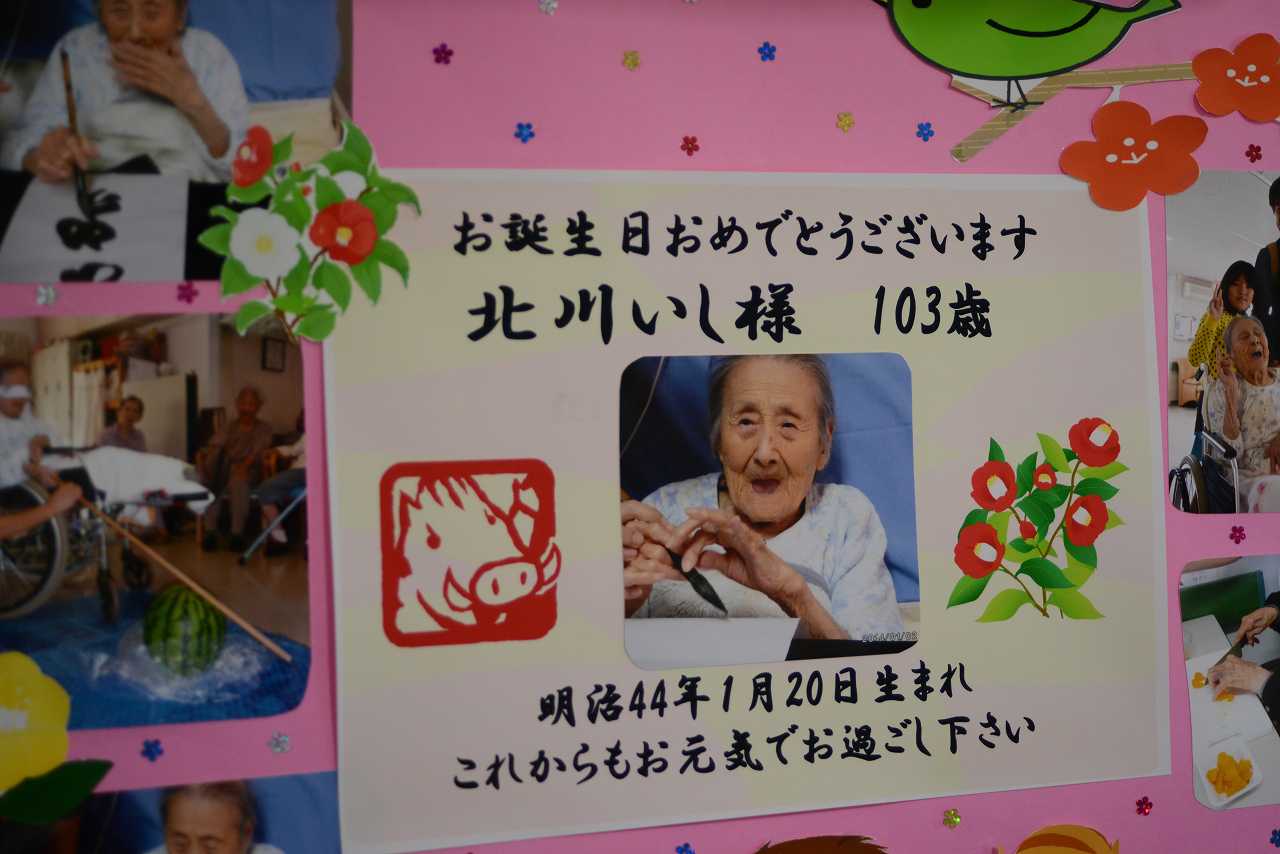

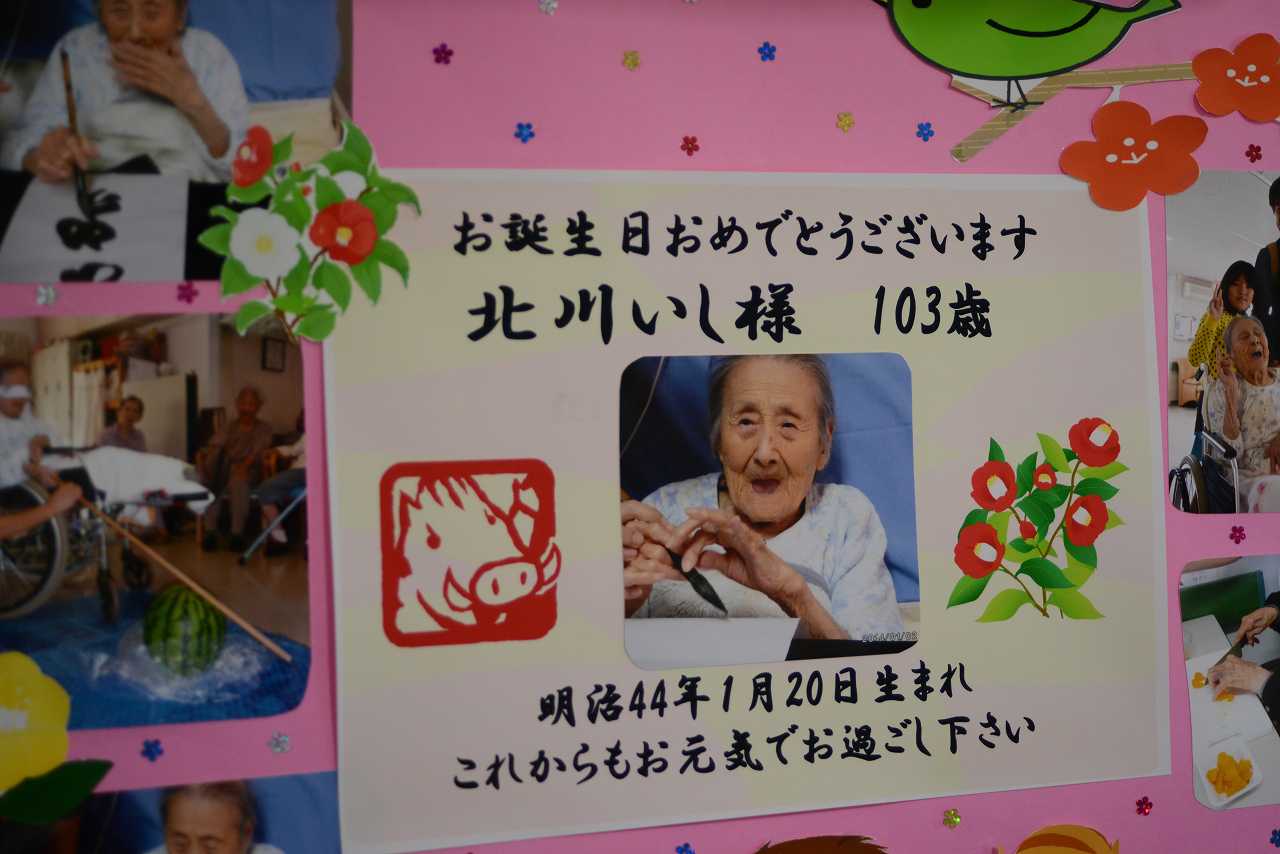

最高齢は103歳。約80%の人たちが自力歩行できない人たちだ。

当然、歳を重ねれば、身体が不自由になってくる人が多くなる一方だろう。

スタッフの方々は、お年寄りたちのゆっくりとした時間を邪魔しないような配慮をしながらも、気はいつもお年寄りを向いているような緊張感は、僕でも感じられた。

お年寄りの脇を駆け抜けて行くが、話しかけられると、すっとそこにとどまり、目の高さに腰をかがめ、会話に寄り添う。慌ただしさを見せないような配慮をしているのだろう。

突然振られた会話でも、笑いが飛び交う柔軟性を、スタッフのひとりひとりが持ち合わせているようだ。

ここに暮らし始め15年。手漕ぎの車椅子を一生懸命手で動かしながら、頑張っている姿があった。「私、いくつに見える?」「80代後半ですか?」「あなた、いい人ね~」そんな笑顔の裏側に、大きな山を乗り越えてきたことがある。「娘が幼い子供を残して亡くなった経験があります。悲しみのどん底でした。だから無心に働いて来れたんです」廊下を一生懸命進もうとする後ろ姿には、そうした人生の背景が刻まれているかのようだった。

ここに暮らし始め15年。手漕ぎの車椅子を一生懸命手で動かしながら、頑張っている姿があった。「私、いくつに見える?」「80代後半ですか?」「あなた、いい人ね~」そんな笑顔の裏側に、大きな山を乗り越えてきたことがある。「娘が幼い子供を残して亡くなった経験があります。悲しみのどん底でした。だから無心に働いて来れたんです」廊下を一生懸命進もうとする後ろ姿には、そうした人生の背景が刻まれているかのようだった。

「カカカ…パパパ…タタタ…ラララ…」という声がホールから聞こえてきた。レクリエーションの時間らしい。

あるベテラン介護士が、テンポよく、しかも面白おかしく場を盛り上げている。

僕はそのとき、福祉の現場を見学している感覚を忘れて、その介護士の話術に聞き入ってしまったのだ。それはまさに福祉現場の舞台に立つ『一芸』を見ているようだった。

そのレクリエーションが終わり、日常に戻ったとき、その介護士は、椅子に座るお年寄りに寄り添い、いつものように静かに会話をし始めた。

その仕事のメリハリをみたとき、こんな頼りになる介護士の方が近く居てくれたらなあという安堵感に包まれた。

それは自分の両親を預かっていただく気持ちに近いものだった。

金子さんの言葉の中には、信頼と愛情が注ぎ込まれている。そして笑いを織り交ぜながら、起伏に跳んだストーリーが奏でる。一時の優しい声掛けではない。だから次は何が出てくるのだろうと、みんなが取り込まれてゆく。それは福祉の仕事でなく、日常の金子さんの暮らしを見ているようだった。

金子さんの言葉の中には、信頼と愛情が注ぎ込まれている。そして笑いを織り交ぜながら、起伏に跳んだストーリーが奏でる。一時の優しい声掛けではない。だから次は何が出てくるのだろうと、みんなが取り込まれてゆく。それは福祉の仕事でなく、日常の金子さんの暮らしを見ているようだった。

介護する側の人にとって、施設という場所は舞台なのではないだろうか。

笑いあり、喜びあり、そして悲しみがあり、別れがある。人生の締めくくりをいかに満喫していただくのか。介護士の仕事は、その舞台を作り上げている。

「今日も楽しかったな」

今が記憶から消えたとしても、満足した舞台は、こんな会話が生まれてくるはずだ。

「兄さん、どこからきたんや…ええ服着てるな」いつも笑顔で誰にでも声をかけてくれる。「どこか連れてって!。おごったるでぇ~」が口癖だ。冗談をいいながら、おちゃらけた出逢いは、とても印象深い。

「兄さん、どこからきたんや…ええ服着てるな」いつも笑顔で誰にでも声をかけてくれる。「どこか連れてって!。おごったるでぇ~」が口癖だ。冗談をいいながら、おちゃらけた出逢いは、とても印象深い。

カメラをぶら下げ、廊下を何度も周り、何度も写真屋さんのおばあちゃんとすれ違った。

そのたびに……。

「兄さん、どこからきたんや。カメラを持っておるようだが、私も昔は長浜市内のカメラ屋さんで現像と焼き付けをしておったんや……」と、僕に声をかけてくれた。

認知症ってこう言うことなのか~。