今日から障害者〜大西暢夫の写真と言葉で綴るGLOW〜

障がいに関わることがなく暮らすことだってできる。 別に知らなくても暮らしには影響はない。

ところが事故を起こし、今日からは障がい者という枠に入った。誰がそんなことをすんなり受け入れられるだろう。自分はありえないと考えるのが普通だろう。

それをこの業界では中途障がい者って呼ぶ。一般的には親しみのない言葉だが、福祉では常識だ。

滋賀県草津市にある『むれやま荘』。

中途障がい者を受け入れている施設だ。

交通事故の後遺症、脳卒中など病気による後遺症。まさに昨日まで仕事していた人たちだ。

できていたんだ!

できるに決まっている!

この言葉は、中途障がい者の大きな壁だろう。

この葛藤で起こる脳卒中鬱(うつ)など、さらなる壁が押し寄せる。

死の一歩前で救われた命も、その後、リハビリ病院などを退院すると、自宅に戻るか、その家族の事情によって行く末は異なる。

むれやま荘は、病院のその後と、暮らしの間を補う県内唯一の施設だ。

通所(かようこと)もあるが、入所(滞在型)もある。

後遺症はひとくくりにならないものだとむれやま荘を見学して感じた。

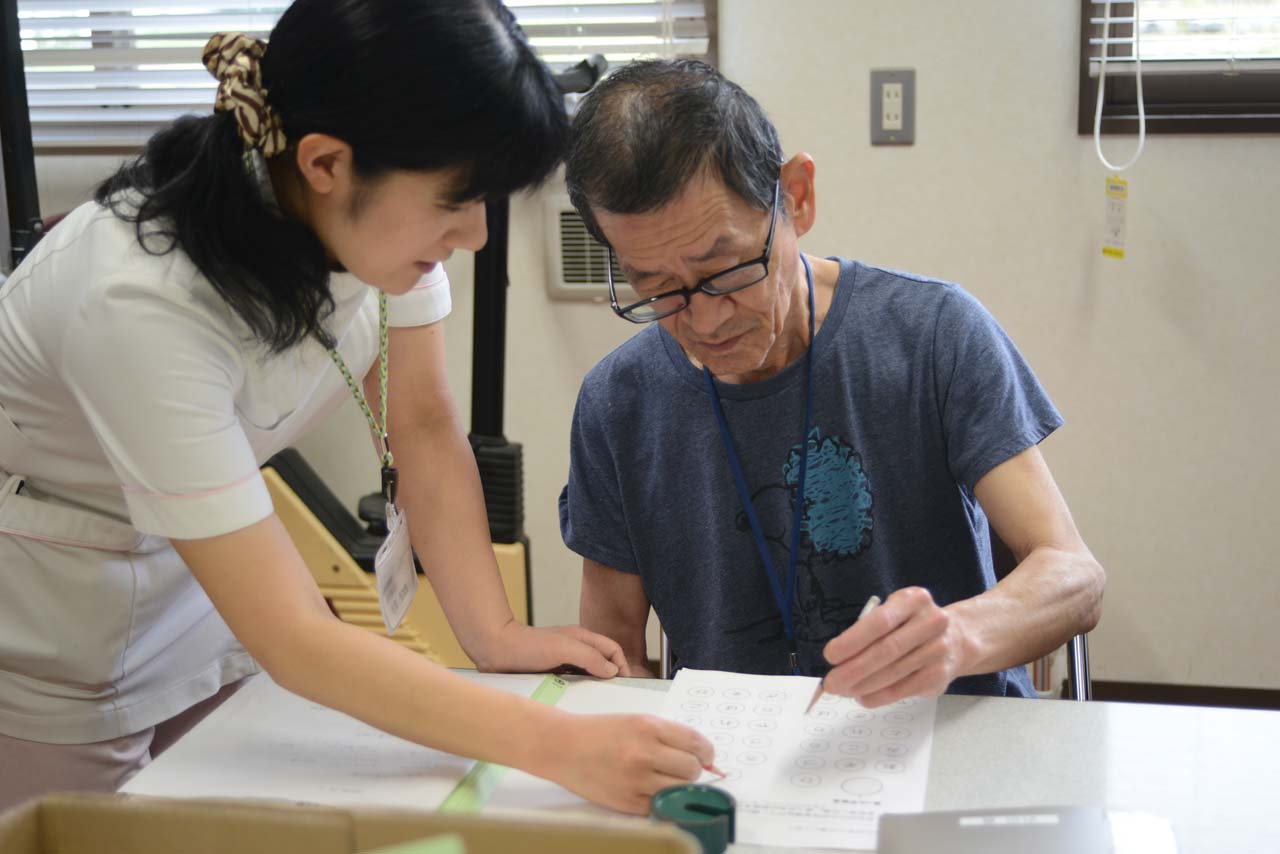

スタッフの方々は、個々の苦しみの背景を知りながらも、淡々と仕事をこなす。

それは淡々でなければならないのだ。ここは据え膳上げ膳の福祉サービスとは異なる。

むれやま荘は、障がい者に不自由さを感じてもらい、実際の生活力を高めてもらうための施設なのだ。

右手が動かないなら、左手があるじゃないですか。利き手じゃないなら練習するしかないですね。

残された機能を最大限に使う。そして社会に戻っていくことを最終目標に掲げている。

更なるリハビリを期待する人も多いが、これ以上、リハビリでの改善の見込みがない人には、これからの社会参加をどう克服していくか、障がいとどのように向き合っていくかを見つめ直す施設でもある。

まさに健常者だった人が、障がいを持ったことを受け入れなくてはならない訳だ。

手を出さないスタッフ、手伝わないスタッフ。もちろんいい加減な対応ではないことはこれでおわかりだろう。

ここは施設でもありながら、スタッフが一緒に助走しているようだった。

手はなるべく出さないが、目は行き届いている。福祉サービスに慣れてきたスタッフがいたとしたら、これも訓練だろう。

入所している人と出逢った。満面な笑顔で向き合ってくれたが、話を聞いて複雑な想いは残る。

彼は、4児の子を持つお父さんだった。抱きしめる我が子が愛おしくてたまらないと笑みをこぼした。

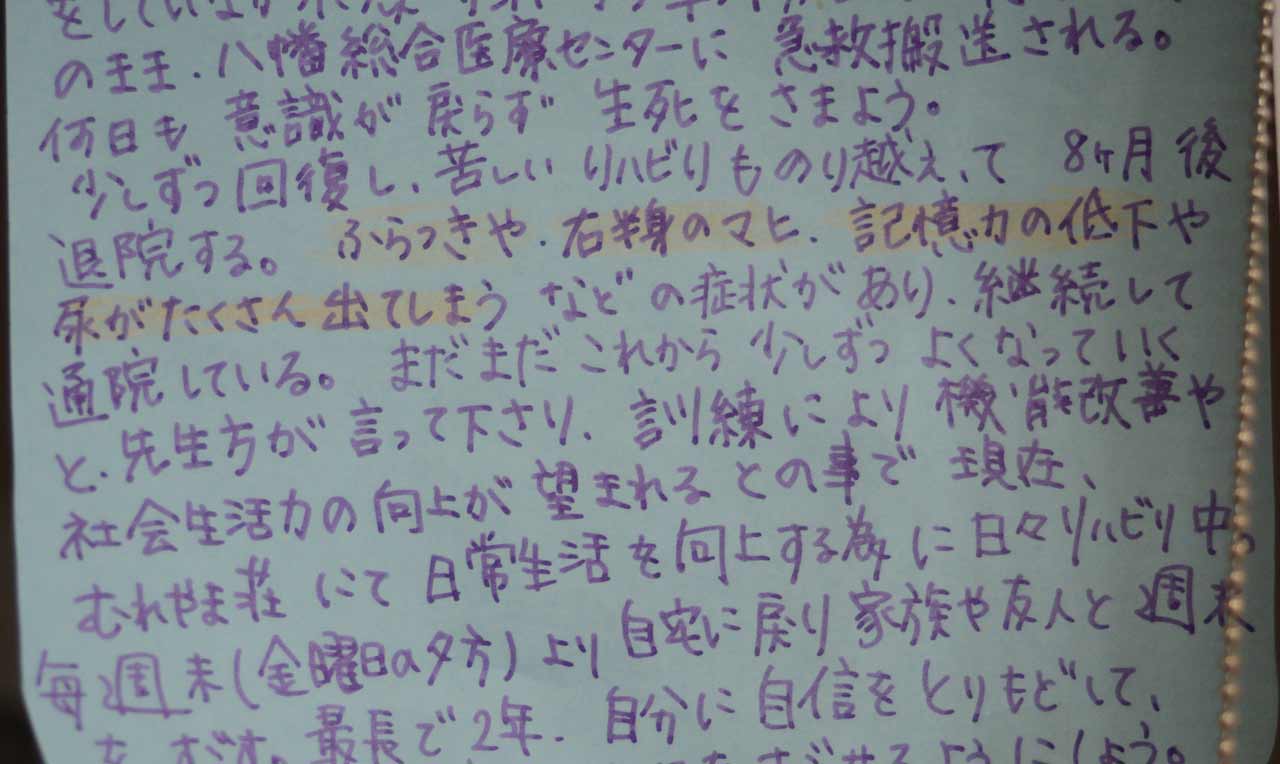

部屋の壁に、家族の写真が貼ってある。その横に奥さんの手紙も貼ってある。

彼は仕事に行く朝、車で事故を起こし、頭を強く打ったことで、高次脳(こうじのう)機能障害、つまり覚えられないという後遺症を持つ。

「朝起きると、なぜここにいるんだろうかから始まる。だから妻の手紙を毎朝読み返すんです。それには、事故にあってここに来た経緯が書かれてあります。あ、そうだ!俺、年末に事故を起こしたんだ! 障がいを持っても嫁は俺を大切にしてくれる。もう頭が上がらないよ!」

この現実に向き合っているスタッフは、その家族も支えている。彼らが向き合わなければ、崩壊だってあることだ。

知らなくたっていいことだろうが、でも明日の朝、どうなっているか誰もわからない。僕たちも一つの障がいを理解していくために、多いに学びたいことだ。